2025年,中国在多个重要场合高调亮相了一系列尖端武器装备——从珠海航展上惊艳世界的歼-35隐形战机、无侦-10高空长航时无人机,到"九三"阅兵中公开的“东风-61”洲际导弹和新型激光反导系统;从海军“福建舰”航母的正式入列,到陆军新一代主战坦克与无人作战平台的协同演练……这些密集展示不仅引发了国内外广泛关注,也激起公众对国家战略意图的深层思考。

那么,为什么偏偏是今年?为什么我们要如此集中、高调地展示尖端武器?这背后既有战略安全的现实考量,也有科技自信的时代表达,更蕴含着大国博弈下的复杂信号传递。

应对复杂安全环境:威慑力就是和平力

当前国际局势风云变幻,地缘政治冲突加剧,传统与非传统安全威胁交织。台海、南海、东海方向的安全压力持续上升,某些域外势力不断强化军事存在,频繁进行抵近侦察与联合军演,试图挑战中国核心利益。

在此背景下,适度、精准地展示先进武器系统,是一种低成本、高效率的战略威慑。正如《孙子兵法》所言:“不战而屈人之兵,善之善者也。”通过公开展示具备远程精确打击、隐身突防、全域感知与快速反应能力的武器平台,中国向潜在挑衅者传递明确信号:任何试图破坏地区稳定、干涉内政的行为,都将面临强大且不可承受的后果。

例如,东风系列导弹的迭代升级,特别是高超音速滑翔飞行器(HGV)技术的应用,极大压缩了对手的预警与拦截窗口;而新型电子战飞机与网络攻防系统的亮相,则彰显了我们在“制信息权”领域的硬实力。这种“看得见的威慑”,本身就是维护和平的重要手段。

科技自立自强:从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”

过去十年,中国国防科技工业体系实现了历史性跨越。从芯片、材料到动力系统、人工智能,关键核心技术攻关取得突破性进展。2025年集中展示的武器装备,正是这一轮科技跃升的集中体现。

以歼-35为例,它不仅是中国第二款第五代隐形战斗机,更标志着航空工业在隐身设计、航电集成、发动机国产化等方面实现全面自主。同样,“福建舰”采用的电磁弹射技术,使中国成为全球第二个掌握该技术的国家,其背后是电力系统、储能装置与舰载机适配等多学科协同创新的成果。

这些成就的背后,是国家对基础科研的长期投入、军工体系改革的深化,以及“民参军”机制的激活。如今,华为、大疆、商汤等民营企业深度参与国防项目,推动军民融合向纵深发展。集中展示尖端武器,既是对科技工作者的致敬,也是向世界宣告:中国已具备独立构建现代化国防体系的能力。

塑造国际话语权:打破“中国威胁论”的叙事陷阱

长期以来,西方媒体惯于将中国正常的国防建设污名化为“扩张主义”或“军事威胁”。然而,事实恰恰相反——中国始终奉行防御性国防政策,军费占GDP比重长期低于1.5%,远低于世界平均水平。

今年高密度、透明化的武器展示,实际上是一种主动设置议程的外交策略。通过官方渠道权威发布、邀请外国驻华武官参观、在国际防务展上开放交流,中国正努力将“武器展示”转化为“信任建立”的契机。

更重要的是,这些展示强调的是防御属性与技术理性。例如,新型反无人机系统主要用于保护重大活动与边境安全;激光武器聚焦于低成本拦截来袭目标,而非进攻性用途。这种“技术透明+政策清晰”的组合拳,有助于消解误解,重塑国际社会对中国军事发展的客观认知。

凝聚民族自信:新时代的“强国强军”叙事

在国内层面,尖端武器的集中亮相具有强烈的精神动员意义。在一个百年未有之大变局加速演进的时代,民众对国家安全感、科技自豪感的需求前所未有。

当年轻人在社交媒体上热议“歼-20双座版能指挥无人机群作战”,当小学生在科技馆排队体验模拟航母起降,当退伍老兵看着阅兵式热泪盈眶——这些瞬间汇聚成一种强大的国家认同感与历史使命感。

国防现代化不仅是钢铁与代码的堆砌,更是民族精神的具象化。它告诉每一个中国人:我们有能力捍卫主权、守护家园,也有底气在世界舞台上平等对话。这种自信,是实现中华民族伟大复兴不可或缺的心理基石。

展示不是炫耀,而是责任与担当

集中展示尖端武器,并非为了炫耀武力,更不是走向对抗。恰恰相反,这是在动荡世界中以实力求和平、以透明促互信、以创新谋未来的负责任之举。

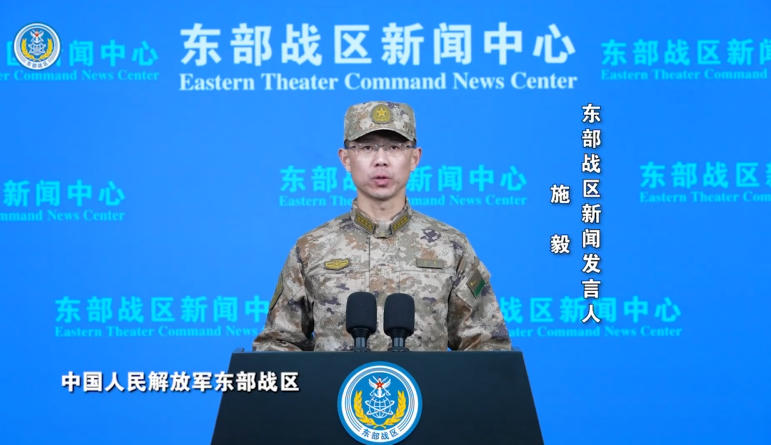

2025年,站在新的历史节点上,中国选择用科技的语言讲述和平的故事,用钢铁的脊梁支撑发展的梦想。正如国防部发言人所言:“我们展示的是盾牌,不是利剑。”

未来的路依然充满挑战,但只要坚持走中国特色强军之路,坚持科技强军、人才强军、依法治军,中国军队必将成为维护世界和平的坚定力量。

和平,从来不是靠乞求得来的;安全,永远建立在坚实的实力之上。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏