《水调歌头·明月几时有》是宋代文学家苏轼的词作。此词作于宋神宗熙宁九年(1076)中秋,当时作者在密州(今山东诸城)。全词以月起兴,以与其弟苏辙七年未见之情为基础,通过由幻想飞升到留恋人世的思想感情的抒写,突现出词人对人间的热爱,又以月亮的阴晴圆缺比喻人间的悲欢离合,进而提出“千里共婵娟”的美好祝愿,表现了词人对分隔异地的亲人的深切思念。

原文:

水调歌头·明月几时有

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

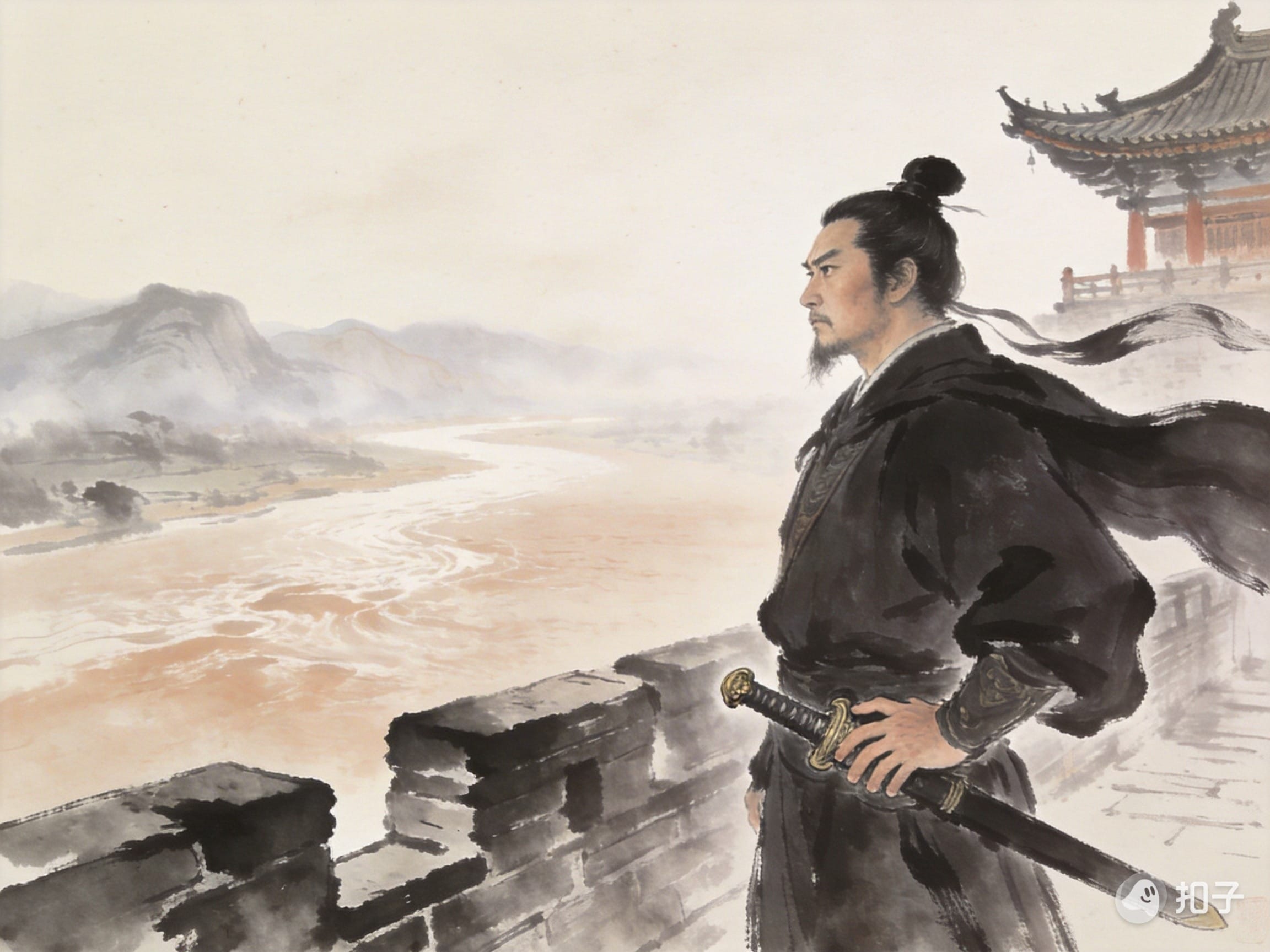

明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。

赏析:

主题与情感:

这首词的主题围绕着中秋节赏月展开,同时融入了对亲人的思念之情。通过描写中秋之夜的月亮,苏轼抒发了自己对远方兄弟(即子由)的怀念,以及对于人生聚散无常的感慨。整首词既有对美好事物的向往,也有面对现实困境时的无奈。

艺术特色:

意境营造:开篇以“明月几时有?把酒问青天”两句设问句式引入主题,既展现了诗人豪放的性格特点,也为下文描绘了一幅神秘而又浪漫的画面。随着诗句的发展,读者仿佛跟随作者一起经历了从天上到人间的心路历程。

哲理思考:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。”这几句深刻揭示了自然界和社会生活中不可避免的变化规律,体现了苏轼对于人生哲理性的洞察力。

情感表达:结尾部分“但愿人长久,千里共婵娟”,表达了作者希望亲人能够健康长寿的美好愿望,同时也传达出一种超越时空限制的情感纽带,即使相隔千里也能共享同一轮明月的美好愿景。

历史背景和个人经历:

此词创作于宋神宗熙宁九年(1076年),当时苏轼因反对王安石变法而自请外放到密州任太守。远离政治中心的经历使得他对官场生活有了新的认识,而这种心境变化也反映在这首词里。通过对明月的赞美与追问,实际上隐含了对自己仕途生涯的反思,以及对于理想生活的追求。

综上所述,苏轼的这首《水调歌头·明月几时有》不仅仅是一首关于中秋节赏月的诗词,它更是苏轼内心世界的真实写照。通过这首词,我们不仅可以感受到一位伟大诗人细腻而复杂的情感,还可以体会到他对于人生哲理的深刻理解。这首词以其深邃的思想、优美的语言和丰富的情感而闻名,成为了中国古典诗歌的经典之作,至今仍被广泛传诵,成为中国传统文化中的宝贵财富。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏